44歳でヨガをはじめた。幼いころから運動に苦手意識があり、あまり好きではなかった。(はっきり言うと、からだを動かすことは嫌いだった)大学2年でいわゆる「学校の体育」が終わってから、ほとんど運動らしい運動はしていなかった。

私が運動に苦手意識をもったのは、小学校1年のときだ。

小学校に上がるとき、母が言った。「学校に行ったら先生のいうことをちゃんと聞いていなさい。」私はそれを忠実に守った。授業中によく手をあげて、発言もした。わかっていても恥ずかしくて手があげられない子もいたと思う。でも私は恥ずかしいという気持ちがあまりなく、よく手をあげて発言した。その甲斐もあって、初めて通知表をもらったとき、すべて5だった。体育を除いて。体育だけは3だった。そして先生からのコメント欄には、「苦手な体育も一生懸命にやっていて、好感が持てました。」と書いてあった。

子どもなりにショックを受けた。実は私は体育が一番好きだったのだ。得意だとも思っていた。でも、先生はちゃんと見ていた。そして励ますつもりでこう書いてくれたのだろう。初めて現実と向き合ったのだ。それ以来、体育に対して苦手意識を持つようになっていた。

結局、小学校の6年間、体育はずっと3だった。2をもらったことも数回あったような気がする。一度だけ4をもらったこともあった。それはマット運動の時だった。飛び込み前転という種目があり、みんなが怖がって飛び込めない中、勇敢に飛び込んだ。それだけのことだった。

当時小学校ではやっていたドッジボールも運動嫌いになった一因だ。チームでやるので、苦手だと迷惑がかかる。真っ先にあたって外に出るのも怖いし、最後まで逃げ回って残ってしまうのも怖い。運よくボールを拾っても、投げられない。ドッジボールは試練の時間だった。

運動能力テストのようなものもあり、今でも鮮烈に覚えているのは、ボール投げだ。ボールをどこまで遠くに投げられるかというテストで、砲丸投げのように、等間隔で線が引いてあった。でも私が投げた時、周りにいた記録係の先生たちが一瞬凍り付いた。一番前の線に届かなかったのだ。先生が線を引きなおして再テストになった。大人になった今なら笑えるエピソードだが、子どもには大変な事件だった。

そういうわけで、学校を卒業してからは、まったくからだを動かすこととは無縁の生活を送っていた私だった。でも若いころはそれでもよかったのだが、40歳を超えたころから体の不調を感じるようになった。一日中だるくて、不調。さらに、体重は増えていないのに、下腹が出て、背中周りに中年特有の肉がついてきたような気がする。服を買うのも楽しくなくなっていた。このままでは、いけない。さすがの私もそう思った。

でも、運動は、きらい。いや、何かできるものがあるかもしれない。でも、まず球技は無理。小学校のボール投げテストのこともある。だいたい球技はひとりではできない。人とコミュニケーションをとったりするのも得意でないので、ひとりで、マイペースでできるものがいい。暑いのも寒いのもいやなので屋外のものはだめ。道具が必要だったり、お金がかかるのもいや。どこかに行かないとできないものは面倒なのでいや。ほとんどのものが消えていった。

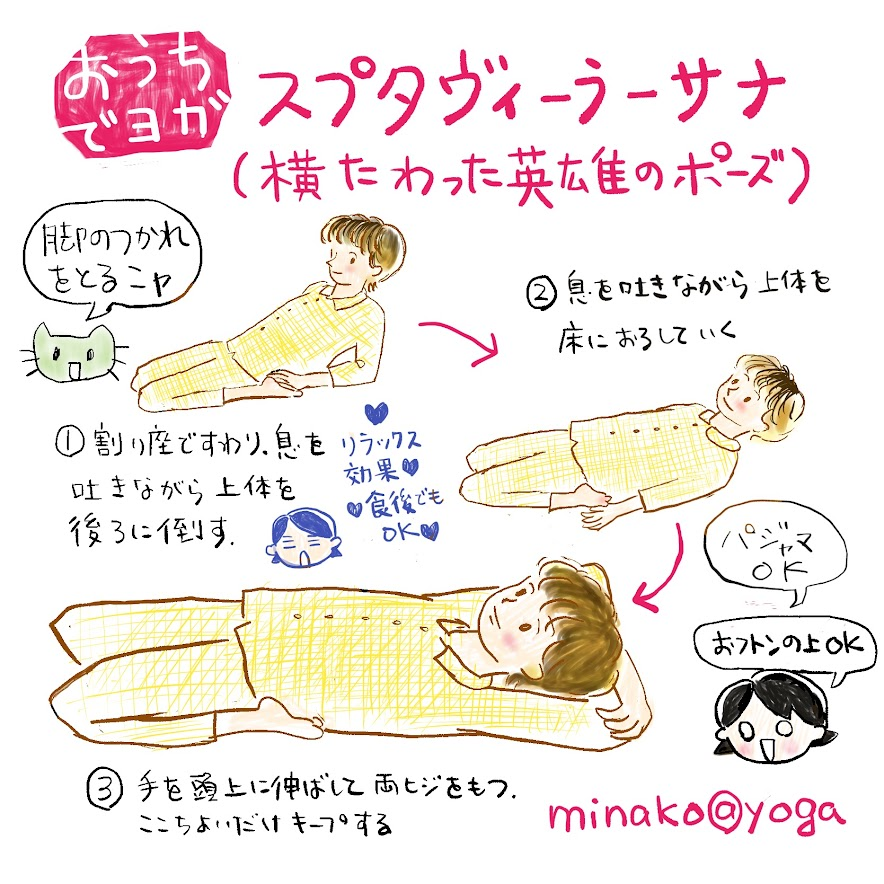

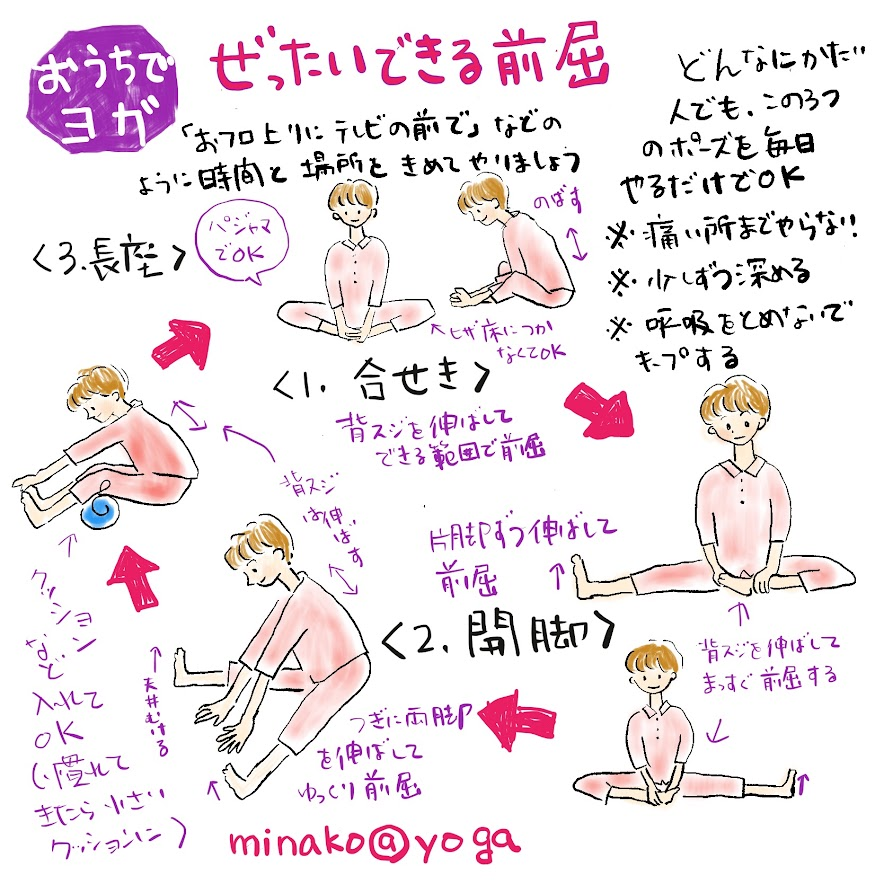

最後に残ったのが、ヨガと太極拳であった。これなら特に道具も必要なそうだ。中国に興味があるし、太極拳もいいかな。でも、太極拳はずっと立ったままのようだ。ヨガならすわったり、寝たりしてもできそうだ。しかも、最後は15分間ただ寝ていればいいのだという。

結局、消去法でヨガになったというわけです。